Des objets… une histoire

Société batterie canons

lourds automobile 1

Philippe Coet – Septembre 2025

Le musée a récemment acquis le drapeau de la Société bttr can ld auto 1. Cet objet témoigne du foisonnement de sociétés et d’associations militaires dans la première moitié du XXe siècle. Expression d’une sociabilité « en uniforme » très développée, ces amicales rassemblent les soldats, ou du moins une partie d’entre eux, d’unités généralement petites : compagnies, batteries, escadrilles, éventuellement bataillons. Elles complètent et forment avec les organisations faîtières – officiers, sous-officiers, armes diverses – un tissu associatif très dense.

Sauvegarder et documenter la mémoire de ces associations fait partie des missions du Musée militaire genevois. Rappelons ici que le musée possède déjà et expose le drapeau de l’Affût, amicale des batteries 16 et 158.

Création et activités

L’assemblée constitutive de la Société bttr can ld auto 1 se réunit début juin 1934 (année qui figure sur le drapeau). Un comité est élu, présidé par Henri Morel, et un local officiel choisi, soit le café de la Poste, rue du Stand. La première assemblée régulière est fixée au 14 juin déjà : « Le comité espère que tous ceux qui n’ont pas encore répondu à son appel se feront un devoir d’assister à cette assemblée, qui sera en même temps une réunion amicale où chacun sera heureux de se retrouver avec ses camarades de service ». En février 1935, au moment de son assemblée annuelle, la société compte une centaine de membres sur environ 200 hommes incorporés dans l’unité (1)

Outre des réunions mensuelles au local, la société participe aux grandes manifestations patriotiques annuelles telles que le défilé du 1er août ou Mon Repos en novembre. Elle organise un concours dans le cadre des tirs obligatoires, sous l’égide de Pro Helvetia au stand de Bernex, avec pour récompenses des challenges offerts par les officiers de la batterie. Elle anime certaines de ses réunions avec des conférences : ainsi le 16 mai 1936, le capitaine et commandant de la batterie Wilhelm Belser donne une conférence suivie de la projection du film « Notre artillerie » ; le 11 mars 1937, c’est le capitaine-médecin René Mach qui aborde le sujet de la tuberculose. (2)

La société organise aussi des bals et, bien entendu, fête chaque année Sainte-Barbe. 70 membres sont présents en décembre 1934, une soixantaine l’année suivante et l’on dénombre plus de 80 couverts en 1936. Ces banquets en l’honneur de la patronne des artilleurs sont l’occasion de remettre les challenges de tir et comportent une partie récréative (en 1935, les participants peuvent apprécier « d’impayables vaudoiseries », ce qui est de bonne guerre dans une unité presqu’entièrement genevoise).

A noter que l’idée d’un fonds d’entr’aide est évoquée lors de la Sainte-Barbe de 1934, fonds qu’une « tombola américaine richement dotée » doit alimenter lors du bal du 9 février 1935. (3).

Un drapeau

Toute association ou amicale qui se respecte, et pas seulement les militaires, se doit de posséder une bannière, un drapeau ou au moins un fanion. La société de la bttr 1 ne fait pas exception.

Le 11 juin 1936, le comité présente son projet lors d’une séance au local. Au mois de janvier suivant, les membres sont informés de la date de la cérémonie d’inauguration, qui sera suivie d’une tombola en faveur du fonds d’entr’aide. C’est le 6 février 1937, dans la salle des Vieux-Grenadiers, qu’a lieu la remise du drapeau qu’un comité de dames a offert à la société : « Les porteurs des drapeaux des diverses sociétés amies font leur entrée dans la salle de bal et viennent se placer devant le podium. Mme Belser, marraine du nouvel emblème, remet avec émotion le drapeau à la société, aux acclamations de toute l’assistance ». Pour rappel, le capitaine Belser commande alors la batterie.

Quant au parrain, il s’agit du colonel J. Schwarz, commandant de la garnison de Saint-Maurice. Ce dernier, « prenant pour thème les mots brodés sur l’emblème : « Batterie, Famille, Amitié », formule le vœu que sous les plis du drapeau, dans le civil comme au militaire, les canonniers cultivent l’esprit d’amitié et de sacrifice ». On relève ce soir-là la présence du Conseiller d’Etat Paul Balmer qui remplace son collègue en charge du département militaire, Albert Picot.

Et comme tout le monde se connaît et se reconnaît dans les sociétés militaires, la Bttr 1 est à son tour marraine, avec les sous-officiers, de la nouvelle bannière de l’Association genevoise des cyclistes militaires. Lors de sa présentation fin octobre 1937, les drapeaux des deux marraines l’encadrent avec une garde d’honneur. (4)

Une nouvelle faîtière

Lors de la Sainte-Barbe célébrée par la Bttr 1 en décembre 1936, « le vœu fut émis par plusieurs délégués que soit constituée à Genève (à l’instar de ce qui se fait dans d’autres cantons) une fédération des Amicales d’artillerie ; nous sommes certains que l’idée fera son chemin et que nous verrons bientôt se constituer cet organisme central de tous les artilleurs ». Dans la foulée, la société de la bttr 1 prend l’initiative en mai 1937 de réunir toutes les associations sœurs. Et c’est ainsi qu’est créée l’Association genevoise des sociétés d’artillerie, qui regroupe les Vieux-Artilleurs, le Filon (bttr 73-74), l’Affût (bttr 16), la Tr’rese (bttr 13), la bttr can ld auto 1, la Société romande des observateurs d’artillerie, l’Association genevoise des artilleurs de montagne et la Société des troupes de forteresse de la Suisse romande. On retrouve Henri Morel à la tête de cette nouvelle faîtière.

« Le comité invite instamment tous les incorporés dans l’artillerie à adhérer à la société de leur unité ou à la Société des Vieux-Artilleurs qui groupe tous les artilleurs ».

Si l’on en croit le Journal de Genève, cette association réunit plus de 1’100 membres en automne 1937. (5)

De batterie automobile à batterie motorisée

La société n’a que peu d’années d’existence et l’inauguration de son drapeau ne remonte qu’à quelques mois, lorsqu’elle est confrontée à une décision qui lui échappe complètement.

La réorganisation de l’armée transforme dès 1938 la batterie automobile 1 en batterie motorisée 126. La société ne peut que prendre acte de cette modification et décide simplement d’adapter son nom.

Comme l’indique la Tribune de Genève en février 1938, « la « Batterie canons lourds auto 1 » (…) a vécu, à cause de la réorganisation militaire, mais elle a été remplacée par la batterie motorisée 126 et ce simple changement d’incorporation n’a en rien modifié l’excellent esprit qui a de tout temps régné à l’amicale en question ». (6)

Henri Morel reste président et la société poursuit ses activités habituelles : bals annuels au profit du fonds d’entr’aide, défilés lors de cérémonies telles que Mon Repos, ou encore participation, en juin 1938, aux journées de l’artillerie à Lausanne. Un film tourné au Brassus pendant le dernier cours de répétition est présenté aux membres en février 1938. Pendant la guerre, la société organise régulièrement un arbre de Noël pour les « enfants de nos soldats ». En décembre 1943, c’est l’occasion de projeter un dessin animé intitulé « Canonniers, à vos pièces ! ». (7)

En 1949, la « fameuse 126 » apparaît encore dans un reportage de la Tribune de Genève (8). La batterie est toujours présentée comme une unité genevoise, même si la roulante qui régale le journaliste Ernest Naef a pour chef de cuisine un Vaudois.

Quant au drapeau, il n’a pas été modifié, par exemple en y ajoutant la mention « bttr mot 126 ». La société a manifestement continué à l’utiliser tel quel, jusqu’à une date qui nous reste inconnue.

Notes

(1) Tribune de Genève, 10-11 juin (citation) et 11 septembre 1934, 2 février 1935.

(2) Voir par exemple Journal de Genève des 31 juillet 1934 et 7 juillet 1937 (1er août). Courrier de Genève des 10 novembre 1934 et 6 novembre 1937 (Mon Repos). Tribune de Genève des 27 avril 1935 et 25 novembre 1936, et Journal de Genève du 7 juillet 1937 (tir). Tribune de Genève des 9 et 16 mai 1936 et Journal de Genève du 10 mars 1937 (conférences).

(3) Tribune de Genève, 8 décembre 1934 et 10 décembre 1935. Courrier de Genève, 7 décembre 1936. Tribune de Genève, 2 février 1935.

(4) Journal de Genève, 10 juin 1936, 3 janvier et 9 février 1937 (citations). Tribune de Genève, 2 novembre 1937.

(5) Courrier de Genève, 7 décembre 1936 (citation). Journal de Genève, 5 mai, 28 juillet et 13 octobre 1937 (citation).

(6) Tribune de Genève, 30 septembre 1937 et 8 février 1938 (citation). Journal de Genève, 1er février 1938.

(7) Tribune de Genève, 21 juin 1938. Courrier de Genève, 20 novembre 1939. Journal de Genève, 11 février 1938, 7 décembre 1940, 21 novembre 1941 et 21 décembre 1943. Il serait fort intéressant de retrouver les différents films projetés par la société, notamment le dessin animé…

(8) 1er avril 1949, « Dernier coup d’œil à nos artilleurs ».

Description

Drapeau : 111 cm (hauteur) par 106 cm (largeur). Les deux faces sont identiques.

Pointe : 24,5 cm.

Mât : en deux parties, 137 cm (sans la pointe) et 134 cm. Les deux éléments se vissent.

Il y a quatre-vingts ans :

en mai à Genève

Philippe Coet – Mai 2025

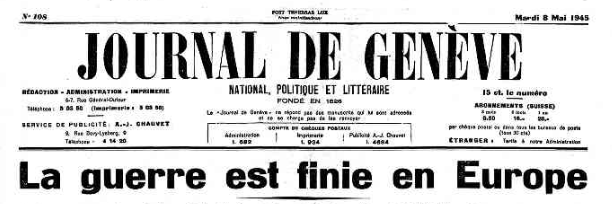

Tout le monde attend ce moment avec une impatience bien légitime, mais personne ne sait quand sera annoncée la fin de la guerre en Europe. Cela n’empêche pas de prendre des dispositions. Ainsi le Conseil fédéral prévoit-il de faire « sonner les cloches partout et au même moment » et de marquer ce jour tant attendu par des services divins. Mais il souhaite aussi éviter des « manifestations publiques bruyantes ». A Genève, par exemple, ce sont les autorités communales qui avertiront les curés de la fin des hostilités pour que ces derniers fassent sonner « les cloches de toutes les églises du canton » entre 18h. et 18h15. Dans le catholique Courrier de Genève, à l’instar du Conseil fédéral, le vicaire général demande de la retenue et de la dignité eu égard aux souffrances et dévastations dues au conflit (1). Nous verrons que ces recommandations ne résisteront guère à la vague d’enthousiasme qui va déferler, même si la presse relève ici ou là que la joie n’est pas toujours et nécessairement sans partage.

Lundi 7 mai

Radio Sottens annonce en début d’après-midi la capitulation allemande. La nouvelle se répand peu à peu, confirmée vers 16h. par Radio-Londres. « D’un seul coup Genève connut l’ivresse des grands jours. A chaque instant de nouveaux drapeaux apparaissaient aux fenêtres ». Chacun veut le sien, les magasins sont pris d’assaut et les stocks sont rapidement épuisés. De même les kiosques sont assiégés : « sitôt parus, les vendeurs furent assaillis et certainement qu’en ce jour, malgré les restrictions de papier, tous les journaux effectuèrent un tirage énorme » affirme le Courrier.

Etudiants et écoliers, dès la sortie des classes, forment de joyeux cortèges, chantent et dansent un picoulet place du Molard. Puis ce sont les gens qui finissent leur journée de travail qui viennent grossir la foule. A 19h., la circulation dans les Rues-Basses est complètement paralysée. Des manifestations de sympathie ont lieu devant les consulats de pays alliés. La fête est partie pour durer : heureusement, « les gendarmes, joyeux comme tout le monde, évitèrent de rencontrer sur leur chemin les citoyens trop exubérants ou en désaccord avec les lois de l’équilibre » ajoute ce même Courrier (2).

Mardi 8 mai

La « liesse générale » dure jusqu’au petit matin du mardi.

Les collégiens ne prennent pas le chemin de leurs établissements, mais celui des écoles de jeunes filles « pour réclamer… leur libération ». Cette jeunesse se forme à nouveau en cortège et multiplie les picoulets.

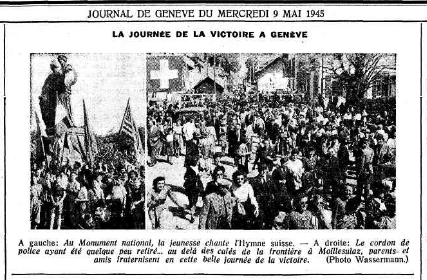

L’on s’arrête devant le consulat britannique, où l’on scande tant et si bien le nom du premier ministre que le consul présente à la foule, depuis une fenêtre, un portrait de Winston Churchill « qui fut salué par une tonitruante ovation ». La presse signale aussi que de « joyeuses bandes » passent et repassent devant le Monument national.

Le soir venu, il y a toujours autant de gens dans les rues, et la ligne du tram 12 est comme la veille interrompue entre Neuve et Rive. Ce mardi étant « jour avec viande », les cafés et restaurants font le plein, tout comme les dancings et autres bals. A la sortie des services religieux, les badauds peuvent admirer la ville, la rade et le jet d’eau illuminés, se rendre sur la plaine de Plainpalais où sont les forains ou encore regarder passer toutes sortes de défilés : les pupilles de la Société fédérale de gymnastique qui associent démonstrations et collecte pour le Don national, l’Union musicale française qui donne la sérénade ou encore, plus surprenant, quelques israélites qui réclament la Palestine pour le peuple juif. La Tribune signale aussi des manifestations de partis de gauche « dont les membres promenèrent en ville les emblèmes soviétiques ».

Comme la veille, cette journée se termine… tôt le lendemain.

A noter ce constat de la Tribune, à mettre en regard des appels à la sobriété des jours précédents : « Dans les pharmacies, certains produits vitaminés et stimulants connurent un joli succès, car d’aucuns voulurent fêter dignement et surtout longuement la fin des hostilités » (3).

Et l’armée ?

Parmi les cortèges mentionnés par la presse figure celui de l’Armée du Salut. Elle n’est pas la seule à défiler.

Le hasard fait d’ailleurs bien les choses car la cérémonie est planifiée depuis plusieurs jours : ce mardi 8 mai, les recrues de l’école I/1 quittent la caserne de Plainpalais vers 16h30 pour gagner Mon Repos et son monument aux soldats de Genève. L’information ayant circulé, nombreux sont ceux qui se massent le long des quais pour voir passer la troupe. Mais étonnamment cette dernière emprunte un autre itinéraire. « Les curieux en furent pour leurs frais » rapporte la Tribune, alors que le Journal de Genève affirme que « les jeunes recrues défilèrent d’une façon impeccable à travers la ville pour se rendre à Mon Repos, suivies d’une foule toujours plus dense ». Question de point de vue, sans doute…

Salut au drapeau, dépôt d’une couronne, discours, minute de silence, exécution de la marche « Aux Armes Genève » et enfin défilé devant les autorités à hauteur du Kursaal : la manifestation ne déroge pas à la tradition. Un journaliste conclut son compte rendu en rappelant que ces recrues auront la chance d’échapper aux « soucis de longues relèves » (3).

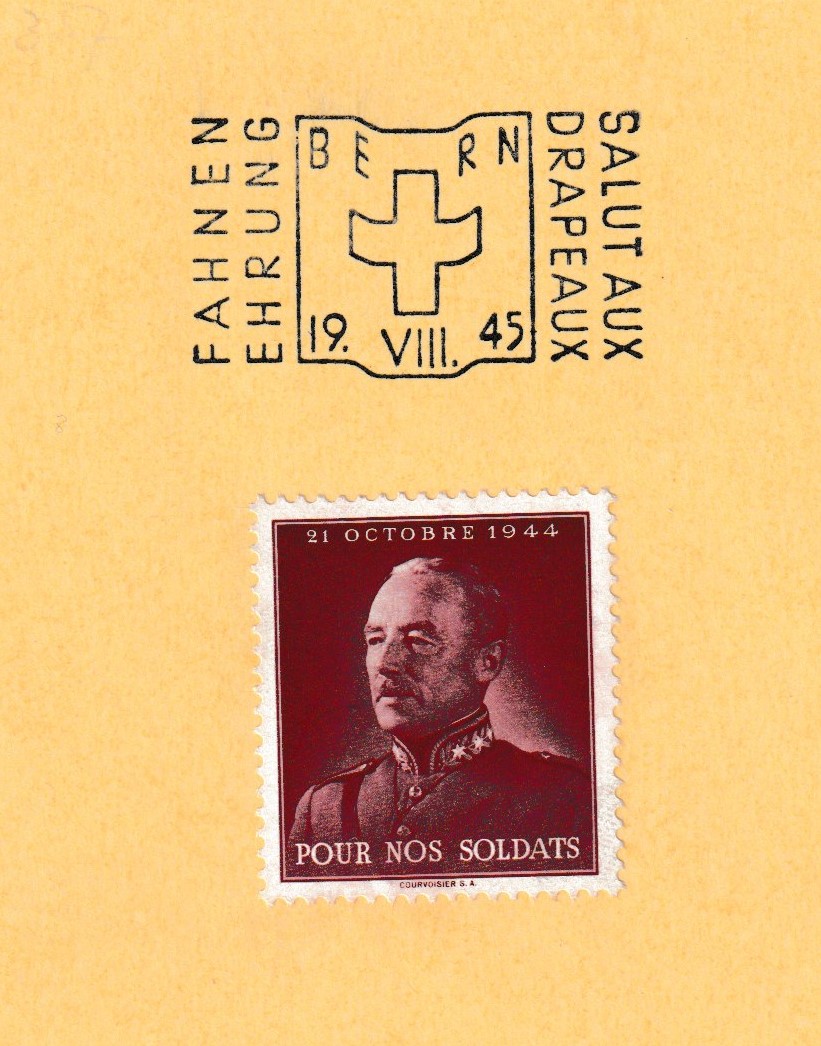

En ce début de mois de mai, le Conseil fédéral s’engage à démobiliser le plus vite possible, mais il estime cependant nécessaire de procéder par étapes. Le Général Guisan écrit le 4 juin au président de l’Assemblée fédérale pour proposer de fixer la fin du service actif au 20 août ; il souhaite aussi être libéré de sa charge à cette occasion. Le Conseil fédéral recommande aux Chambres réunies de donner suite à ces demandes, ce qu’elles font à l’unanimité le 20 juin.

Le dimanche 19 août 1945 a encore lieu à Berne la fameuse journée des drapeaux, qui voit défiler devant le Général les drapeaux, étendards et fanions des unités de toutes les armes, dans un « rutilement innombrable »(4).

Notes

1) Courrier de Genève, 2, 4 et 5 mai 1945.

2) Journal de Genève et Courrier de Genève, 8 mai 1945.

3) Journal de Genève, 9 mai, et Tribune de Genève, 9-10 mai 1945.

4) Journal de Genève, 9 et 16 mai, 20 août 1945. Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale, 1945, volume II, séance du 20 juin, p. 251-253, « Démission du général ».

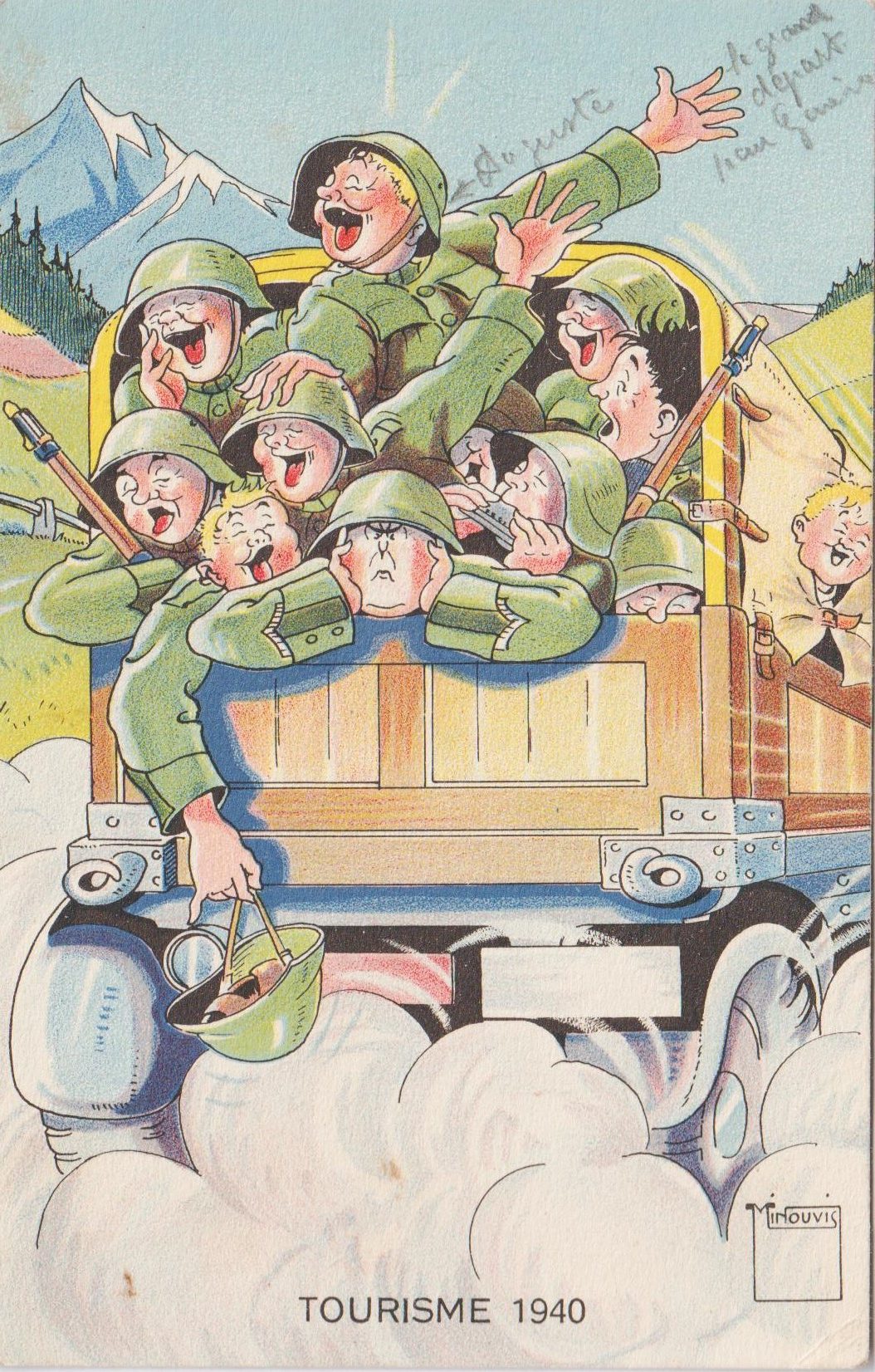

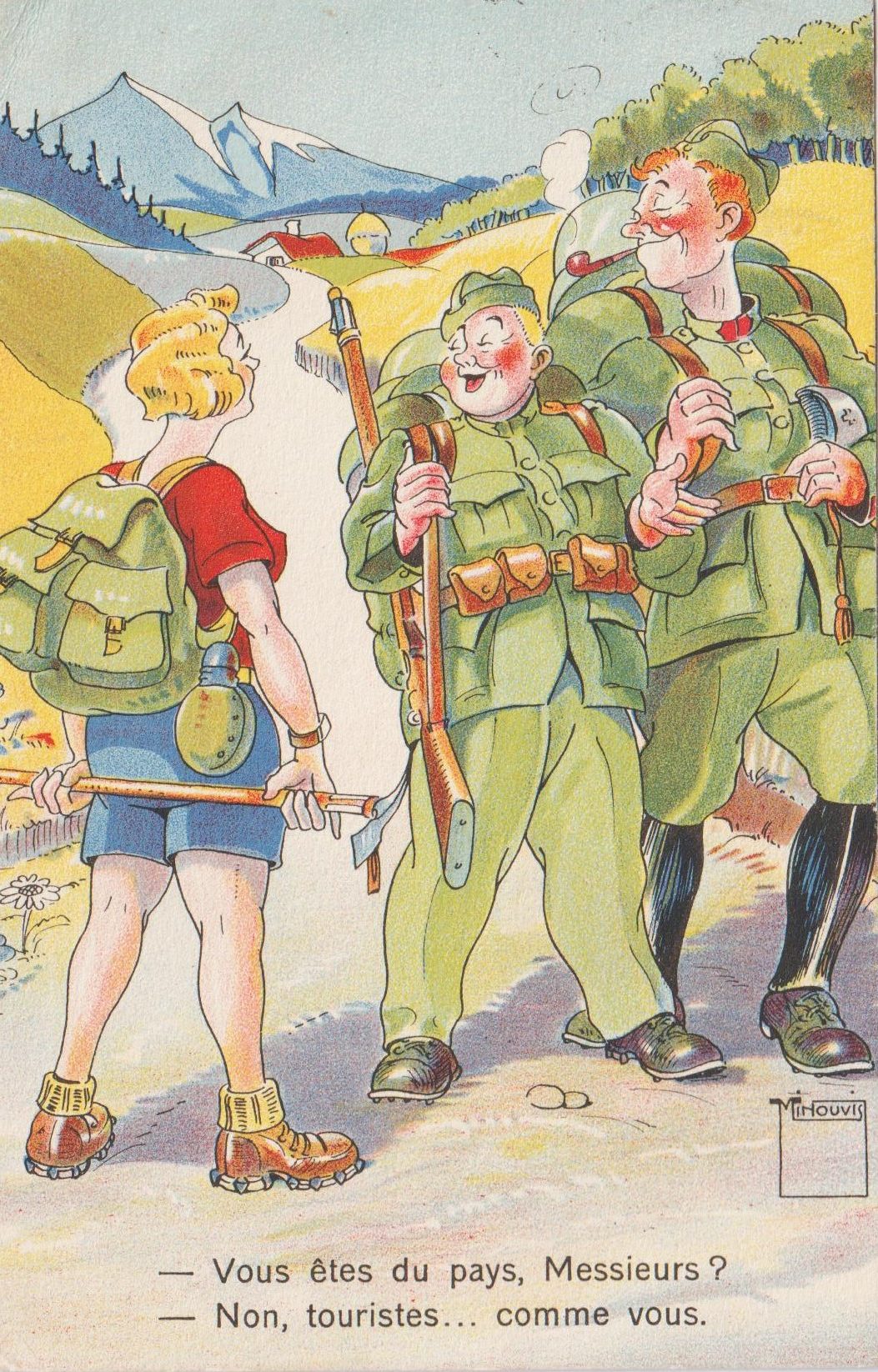

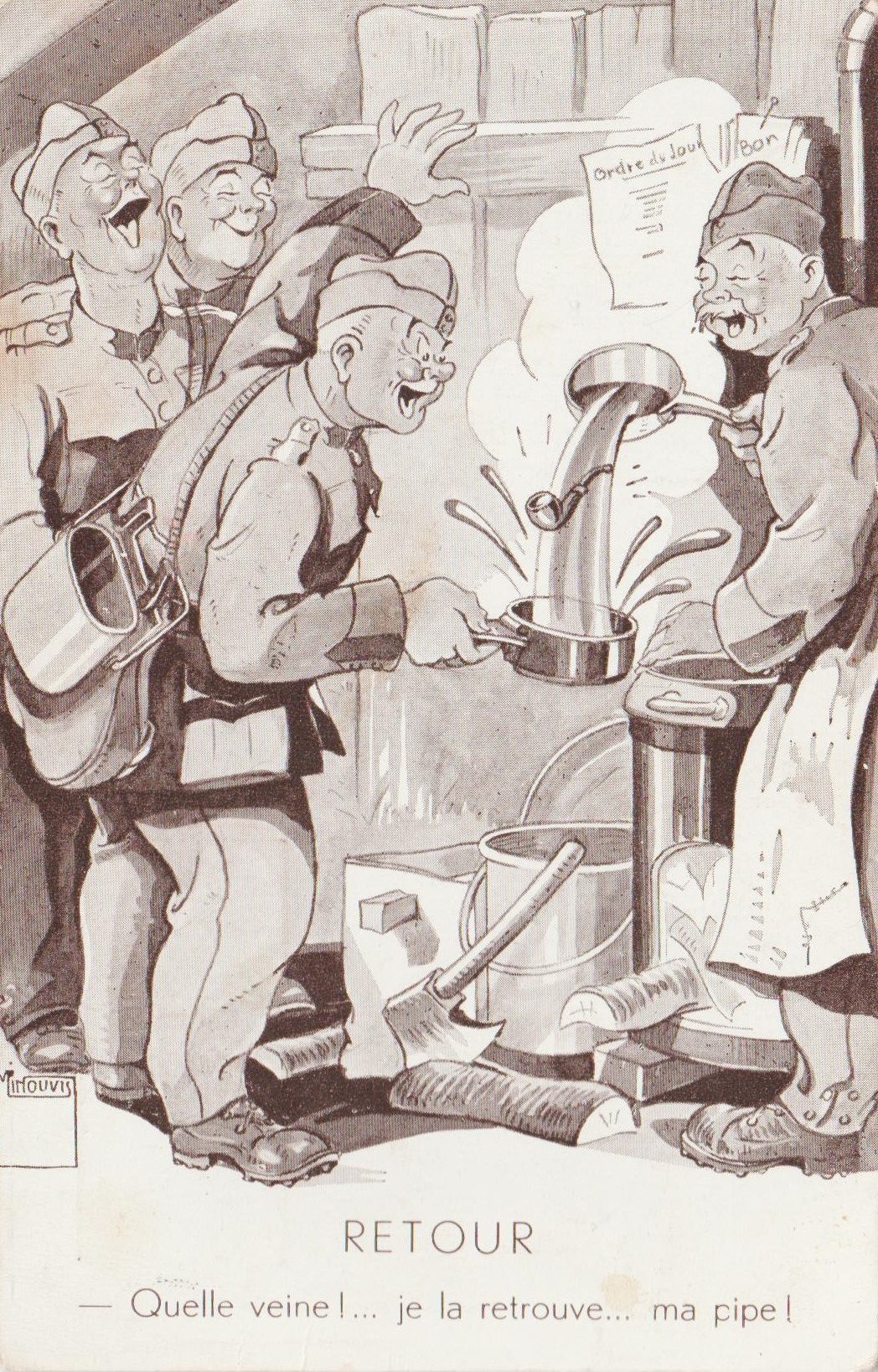

1939 : Minouvis au secours du moral de la troupe

Philippe Coet – Janvier 2025

Alors qu’approche le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le moment paraît opportun d’évoquer la « Mob » telle que vue, ou plutôt interprétée, par un dessinateur que la presse de l’époque considère comme l’un des meilleurs de Suisse.

Mais d’abord un bref rappel du contexte.

Dans son ordre du jour du 20 août 1945, le Général Guisan prend congé de l’Armée : « C’est aujourd’hui que prend fin l’état de service actif. Instauré à l’ouverture des hostilités avec l’appel des troupes frontières et la mobilisation générale, il cesse après le licenciement du gros de nos forces ». Il précise encore : « Au terme de « mobilisation », je préfère, quant à moi, celui de « service actif ». Parce que « servir », ce fut, pour nous, plus et mieux que « mobiliser » (…) ».

Mobiliser pour servir, soit. Mais comme l’avait souligné quelques jours plus tôt un rédacteur du Journal de Genève, ce ne fut ni simple ni facile. « En automne 1939, le soldat de Genève a quitté famille, emploi, affaires, pour répondre à l’appel du Pays. Les mois, les années ont passé ; mobilisations et relèves se sont poursuivies selon un rythme qu’imposait l’extérieur. Jour après jour, nuit après nuit, le soldat de Genève a rempli son devoir. Au sacrifice de ses aises personnelles est venue s’ajouter la perte de son revenu, de son emploi, de sa clientèle, de ses affaires, l’endettement, etc. Autant de soldats, autant de cas différents, autant d’hommes tourmentés et de familles dans l’angoisse ». (1)

Et pourtant, malgré ces circonstances difficiles et un avenir incertain, l’auto-dérision n’a pas totalement disparu. Les vertus du rire pour conjurer la peur ou supporter les épreuves du moment sont bien connues : le dessinateur Paul Eberbach (1897-1977), alias Minouvis, le démontre par ses illustrations.

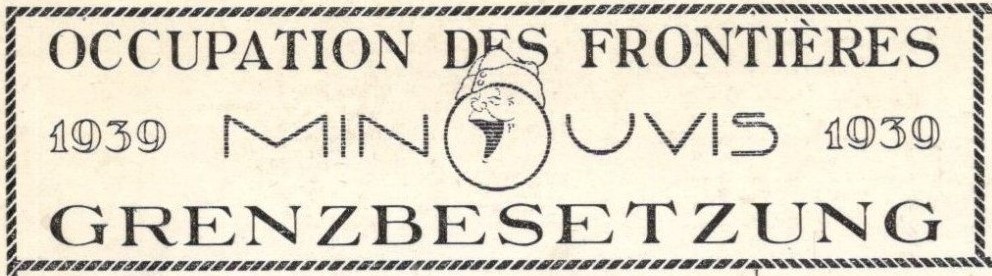

Minouvis s’essaie aussi au comique troupier. Il publie, par exemple, une pleine page dans L’Illustré du 8 mai 1930, intitulée « Les gaîtés de la vie militaire ». C’est dire que lorsque la guerre éclate et que débute sa collaboration avec les éditions Jaeger de Genève, spécialisées dans l’édition de cartes postales, il maîtrise déjà très bien la représentation décalée de personnages en gris-vert. C’est d’ailleurs pain bénit pour la maison Jaeger qui ne peut plus, pour d’évidentes raisons de sécurité, publier des vues de villes ou de paysages suisses.

En automne 1939, la presse romande annonce et salue la sortie d’une série de 16 cartes postales, série « présentée à la troupe et au public sous le signe du slogan : Achetez les cartes Minouvis, elles tuent le cafard ! ». Car « quelles que soient les difficultés de l’heure présente et les soucis dont chacun a sa part, la troupe est restée égale à elle-même ; à côté du travail sérieux et souvent pénible dont elle s’acquitte (…), la bonne humeur est restée de règle dans toutes les unités. Témoins en sont les histoires drôles que beaucoup de soldats ont envoyées à nos journaux. Minouvis, un soldat lui aussi, s’est exprimé par le dessin ». (3) Il participe ainsi, ou du moins il essaie de le faire, au maintien d’un moral qui n’était pas toujours au beau fixe.Ses personnages finissent d’ailleurs par devenir emblématiques et par s’inscrire dans l’imaginaire collectif de l’époque. Pour preuve ce commentaire d’un critique à propos d’un sketch, joué dans la Revue valaisanne 1942 et dont un personnage est un soldat : « On le dirait sorti d’une carte de Minouvis » (4) Ce qui, pour le lecteur d’alors, veut tout dire.

Les cartes en noir et blanc appartiennent probablement à la série originale de 1939 (« 1939 Occupation des frontières/Grenzbesetzung 1939 » : il existe une variante avec les dates 1939 et 1940, ainsi que des cartes dont la légende est libellée en allemand). Celles en couleur n’ont pas ce grand logo au revers, mais elles sont marquées « série Minouvis » en petits caractères.

A noter que le destinataire ou expéditeur de plusieurs de ces cartes est identifié : il s’agit d’un fusilier, prénommé Auguste, incorporé dans une unité territoriale genevoise, la cp fus ter 1.

Quant à Minouvis, bien oublié de nos jours, sa riche production mériterait une étude plus fouillée que cette évocation trop sommaire. (5)

P. C.

(1) Journal de Genève, 20 août et 14 juin 1945.

(2) Gazette de Lausanne, 14 février 1951. Feuille d’Avis de Neuchâtel, 19 février 1951. L’Impartial (de la Chaux-de-Fonds), 26 avril 1952.

(3) Journal et Feuille d’Avis du Valais, 23 octobre 1939 (citations). Voir aussi Le Confédéré (VS), 27 octobre 1939. La Suisse libérale (NE), 3 novembre 1939. Le Franc-Montagnard, 4 novembre 1939. Journal de Sierre, 15 novembre 1939. La Liberté (FR), 29 décembre 1939.

(4) La Patrie Valaisanne (Sierre), 26 mai 1942, « Passons en revue La Revue ».

(5) Les informations biographiques concernant Paul Eberbach sont plutôt rares. Selon L’Illustré du 24 janvier 1946, il aurait passé une partie de la guerre en France. L’hebdomadaire se réjouit alors d’une reprise de sa collaboration après son retour au pays.

Voir également une brève notice de la Bibliothèque de Genève.

Quand Genève était une garnison française

Philippe Coet – Décembre 2024

Comme de nombreuses villes de la République puis de l’Empire, Genève devient aussi ville de garnison. Plusieurs unités s’y succèdent qu’évoque Walter Zurbuchen dans son Genève sous les Aigles (1). Celle qui nous intéresse est le « 8e léger ».

Créé en 1803, ce régiment est issu de la 8e demi-brigade d’infanterie légère, de 2e formation en 1796. C’est à la suite du décret impérial du 18 février 1808, qui porte les régiments d’infanterie de ligne et légère à 5 bataillons dont un de dépôt, que cette unité arrive à Genève. Elle y installe en effet son dépôt, un bataillon à 4 compagnies, dont le décret précise : « Le major sera toujours attaché à ce bataillon : un capitaine désigné par le Ministre, sur la présentation de trois candidats faite par le colonel, commandera le bataillon de dépôt sous les ordres du major ; il commandera en même temps l’une des quatre compagnies » (article 3).

Précisons ici que le capitaine d’habillement et le quartier-maître fourrier font toujours partie de ce bataillon. Le premier exerce également le commandement d’une compagnie du dépôt (article 14 du décret).(2)

Pour rappel, l’infanterie légère, qui se veut troupe d’élite, est prévue pour combattre en unités constituées à la façon des compagnies légères intégrées dans les formations de la ligne : en tirailleurs, en ordre dispersé, à la marge ou dans les terrains accidentés et difficiles. Mais dans la pratique, l’infanterie légère est souvent engagée comme la ligne…

Les 4 bataillons de guerre du 8e léger participent à de nombreuses campagnes des guerres napoléoniennes, souvent séparément ou par deux. Ses recrues, selon les registres de l’Hôpital de Genève et ceux de l’état civil étudiés par W. Zurbuchen, proviennent majoritairement des départements du Massif central : « Cela confirme l’impression déjà ressentie que l’incorporation d’un certain nombre de Genevois à ce régiment n’avait pas été systématique, mais probablement volontaire et due à la présence, à Genève, du dépôt de ce corps ».(3)

Après avoir quitté la ville fin 1813, le dépôt du 8e rejoint l’armée de Savoie et combat les Autrichiens dans la région : Rumilly (janvier 1814), Aix, Annecy, pont de la Caille, Saint-Julien et Archamps (en février-mars). En tant que régiment, le 8e léger participe encore à la campagne de Belgique en juin 1815, à l’issue de laquelle il est licencié. (4)

Le document présenté ci-dessous est daté du 14 septembre 1808 à Genève. Le « capitaine chargé de l’habillement » s’adresse à « Monsieur Jos Aynard et fils manufacturier à Lyon », pour savoir si cette maison peut lui fournir « sur le champ » 350 mètres de cadis bleu (couleur de l’infanterie légère) et pour demander l’envoi immédiat de 100 bretelles de fusil et la préparation de 300 autres « pour la fin du mois ».

A noter que le nom de l’expéditeur est raturé sur l’en-tête imprimé de la lettre. Il s’agit probablement du capitaine « Hinnekens ».

Le cadis était une solide étoffe de laine, fabriquée généralement dans la région du Gévaudan, qui servait notamment à la confection des uniformes des soldats. Quant à la maison Aynard, il s’agit d’une fabrique de draps militaires, fondée au milieu du siècle précédent par Claude Joseph et reprise ensuite par ses trois fils. Cette entreprise deviendra plus tard… une banque. (5)

Pour la petite histoire et pour conclure : au début des années 2000, Delprado éditeurs et Osprey Publishing s’associent pour produire la série Soldats des guerres napoléoniennes. Le fascicule n° 35 est consacré à l’infanterie légère et la figurine qui l’accompagne représente un sergent porte-fanion du 8e léger en 1809. (6)

Notes

(1) Walter ZURBUCHEN, « Genevois sous les Aigles. Quelques aperçus des destinées militaires de nos concitoyens d’il y a cent cinquante ans ». Tiré à part du Bulletin de la Société militaire de Genève, juin 1964.

(2) Décret impérial du 18 février 1808, « Composition de l’infanterie de ligne et légère ». Projet Austerlitz : www.austerlitz.org [consulté le 26 juin 2024].

(3) Cf. W. Zurbuchen, p. 27-29.

(4) Historiques des corps de troupe de l’Armée française (1569-1900) ; Paris, 1900, p. 190-191. En ligne sur : www.gallica.bnf.fr [consulté le 26 juin 2024].

(5) « Cadis » et « Maison Aynard et fils », articles Wikipedia [consultés le 28 juin 2024].

(6) Figure B2, page 15 du fascicule. Le fanion, fixé au fusil, était un « drapeau de jalonnement de compagnie ».

Outre les sources citées dans le texte et les notes, nous avons utilisé :

L. ROUSSELOT, L’Armée Française. Ses uniformes. Son armement. Son équipement. Planche n° 76, « Infanterie légère 1812-1815 » [document daté de 1980].

Dernière précision : W. Zurbuchen a utilisé, pour les quelques pages consacrées au 8e léger, l’ouvrage du Lieutenant (Georges Edmond) PITOT, Historique du 83e régiment d’infanterie 1684-1891 ; Toulouse, Privat, 1891. Ouvrage que nous n’avons malheureusement pas pu consulter.

Figurine Delprado/Osprey